逐“绿”而行 以“新”致远 —— 铜川推动资源型城市高质量全面转型发展纪实

2025-10-28 10:40:20 来源:陕西日报 字体: 默认 大 超大

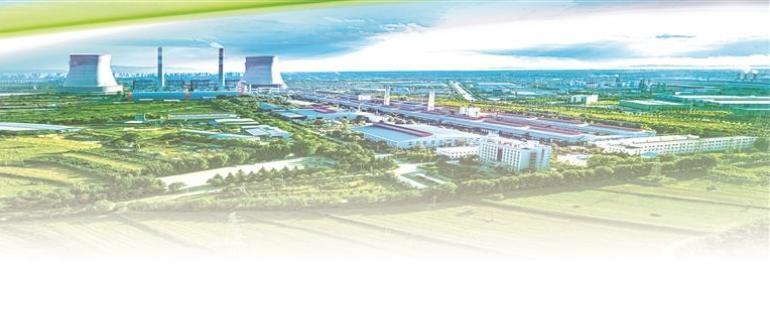

董家河循环经济产业园。

智能门窗生产线。 刘晓阳摄

秦创原先进激光与光电集成产业创新集聚区。

技术人员开展精密工艺操作。 刘晓阳摄

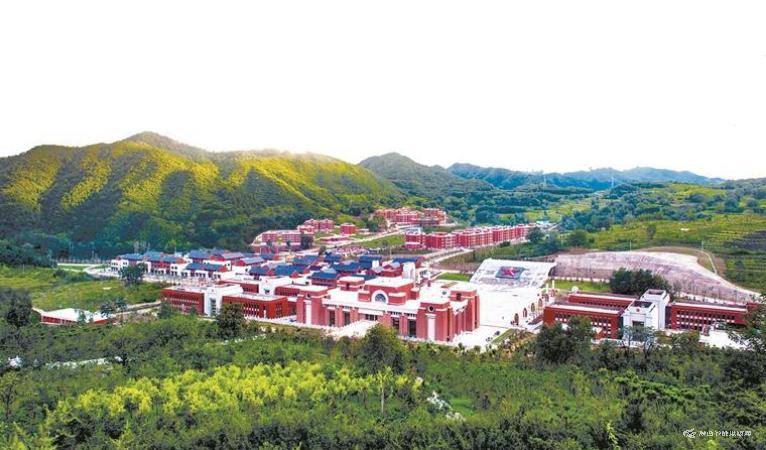

照金鸟瞰图。

铜川植物园。 刘晓阳摄

从“煤城”蝶变到“产业新城”,铜川的转型之路始终与时代同频共振。

作为全国第二批资源枯竭城市,铜川的转型发展走过波澜壮阔的15载,如今又入选中央财政支持普惠金融发展示范区。

站在历史交汇点,这座城市肩负万千期待,正以澎湃动能,奋力书写高质量发展新篇章。

近年来,铜川市坚持把工业作为经济发展的主抓手,深化“三个年”活动,聚力打好“八场硬仗”,抓牢“四个一批”建项目,做好“西安研发、铜川转化”“陕北原料、铜川制造”文章,更好统筹发展和安全、发展和民生、发展和保护、发展和生态,在谱写陕西新篇、争做西部示范中展现更大担当作为。

传统产业升级 绿色转型焕新生

走进冀东水泥铜川有限公司生产车间,10000t/d熟料水泥智能化生产线正高效运转。这条2021年投产的生产线,集超低能耗与超低排放于一身,每吨水泥平均能耗低于国家标准9.41千克标煤,是铜川市落实“双碳”目标、推进绿色低碳发展的一个缩影。

一直以来,铜川积极践行绿色低碳发展理念,推动传统企业数智化转型和工艺技术改造,为全市经济社会全面绿色转型、生态环境质量持续改善注入低“碳”动力。

能源资源产业持续绿色转型。实施全产业链数转智改工程,建成玉华、柴家沟等一批智能化矿井,机械化综采和数字化控制率达到95%。实施节能减排典型示范项目91个,熟料企业全部完成脱硫脱硝改造并配套余热发电,声威建材、冀东水泥、尧柏水泥创建为国家级绿色工厂。

铝基新材料产业质效双升。依托关中独有的30万吨电解铝产能优势,铜川发展形成了“电解铝—铝合金板带、棒材、线材—型材—铸造铝合金制品—废旧铝合金回收”特色产业链,产品涵盖铝轮毂、铝餐盒、铝模板、光伏组件、轨道交通、机电壳体等10大类、900多个系列产品,2024年铝基新材料产业链实现产值180亿元,已成为全省最大的铝材加工基地。制定出台支持铝产业高质量发展的若干措施和《铝产业转型金融服务指引》等政策,陕西省铝及铝加工标准化委员会获批成立,加快年产10万吨高精度冷轧板、年产3万吨精铝及高纯铝等铝基新材料项目建设,铜川正在西部铝产业版图中勾勒新坐标。

装备制造产业发展提速。做足“陕西制造、铜川配套”,先后招引落户了达美轮毂、德沃智达车轮、汉德车桥、长空纳米汽车材料等企业,已形成汽车桥壳、铝轮毂、钢轮毂、刹车片、刹车总成等汽车桥系产业链的闭环,被确定为陕西省汽车产业链支点城市。中环机械铣刨机实现省级重大技术装备首台(套)产品零的突破,铜川煤机公司已成为西北最大液压支架生产企业。

陶瓷产业焕发新活力。铜川培育发展了压敏电阻器、95瓷干法生产线等一批高科技项目,全市陶瓷生产企业、陶瓷研究机构和陶瓷作坊达到50多家,生产的陶瓷产品广泛应用于轨道交通、航空航天、电力行业、家电行业、新能源汽车等领域。陕西澳华瓷业科技有限公司是国内熔断器用氧化铝陶瓷管壳行业的龙头企业,通过了陕西省专精特新中小企业、国家高新技术企业认定,产品远销海外。

在传统与现代的交汇点上,铜川在“旧产业”和“新技术”之间寻找平衡,成功调出了发展空间,育出了以高端制造和绿色能源为标志的全新动能,蹚出了一条资源型城市高质量发展的转型新路。

新兴产业培育 集群蓄势强动能

在秦创原先进激光与光电集成产业创新集聚区,陕西铟杰半导体有限公司的生产现场井然有序:一根根银灰色磷化铟多晶棒正在精密仪器下被切割成薄片,这些材料是光通信、激光雷达的核心基础材料,承载着技术突破的重任。

作为铜川新兴产业培育的典型代表,该企业立足化合物半导体晶体制备技术,研发出完全自主知识产权的磷化铟(InP)多晶成套设备、工艺和控制系统,破解了磷化铟材料合成技术和制备工艺的“卡脖子”及进口依赖难题,保障了磷化铟半导体产业链供应安全,已成为国内量产高纯磷化铟多晶材料的本土科技型企业。

以铟杰半导体为代表的创新实践,是铜川主动融入陕西省“追光计划”、系统谋划光电子产业布局的成果体现。

随着光电子产业园成功创建为省级特色产业园区并获评陕西省专利导航服务基地,高能级创新中心也加速汇聚——陕西省先进光学技术国际联合中心、国家瞬态光学重点实验室特种激光研究中心相继落地,澳威激光技术装备创新中心创建为省级制造业创新中心。目前,全市聚集光电子企业30余家,形成“材料—芯片—器件—终端”的完整链条。光电子产业不仅被纳入全省“一体两翼”战略布局,更成为铜川转型“换道超车”的重要支撑。

光电子、新能源、新材料、低空经济、现代文旅等产业多点开花,成为铜川绿色发展的新亮点。

隆基12GW单晶电池项目致力于打造全球领先的太阳能电池技术生产工厂;耀州区被列入第一批全国屋顶分布光伏发电整县推进试点区,耀州区克坊村农村分布式光伏产业“政银担+企业+农户”的创新模式得到省委、省政府高度认可,为乡村振兴与能源转型协同推进树立了样板。

在新材料领域,铜川亦展现出强劲的发展潜力。铜川凯立新材料科技有限公司作为全国精细化工领域贵金属催化剂与催化技术先行者,拥有年产2000吨新型纳米稀贵金属催化材料生产线、年产2000吨稀贵金属催化材料资源循环再利用生产线;铜川天策新材料科技有限公司则手握多项沥青基碳纤维相关核心技术,是我国首家实现高性能沥青基碳纤维工程化的高科技企业。新材料产业为铜川发展打开了广阔空间,未来可期。

低空经济作为战略性新兴产业,正迎来快速发展期。今年以来,铜川积极布局、有序推进,《铜川市精准低空作业技术助力农业发展》案例入选2025年陕西省公共数据“跑起来”第一批典型应用场景,印台区成功入选陕西省首批低空应用场景试点。面向未来,铜川将坚持“空域+产业+应用”三轮驱动,重点培育无人机研发制造、试飞测试、培训教育和低空运动等业态,持续拓展应用场景,着力打造全省低空经济创新发展示范区。

在新兴产业为经济赋能的同时,铜川积极推动生产、生活、生态一体发展,让产业发展与文化传承保护同频共振。通过推动文化、生活、生产深度融合,积极探索传承红色基因、做实红色文旅、推动革命老区振兴的新路径,实现“硬支撑”与“软文化”双轮驱动。与此同时,铜川加快生态康养资源与旅游产业融合,着力打造“孙思邈”文化IP,举办的中国孙思邈中医药文化节吸引了众多专家、学者和游客,人们不仅能欣赏中医药文化表演、品尝养生美食、体验传统疗法,还能参加学术论坛、产业洽谈会。打造3个医药产业聚集区,建成6个中医药科技创新平台、9家药用植物科技示范基地、14家现代中医药产业高新技术企业,医药大健康产品销往海外多国,“孙思邈”文化IP更加深入人心。

如今,铜川正稳步朝着党的创新理论实践高地、红色文化传承弘扬高地、生态康养文旅高地的建设目标迈进,在新兴产业多元布局中,实现科技与人文交汇、传统与现代融合,走出了一条具有地方特色的产业转型与高质量发展之路。

创新驱动添动能 科技成果促发展

科技创新是传统产业转型的必要支撑。铜川市通过对创新型企业的大力支持,完成了科技成果从量变到质变的跨越。

陕西晨盛宏远新材料有限公司便是这一路径的鲜活注脚。

作为一家专注于医疗器械零配件、半导体设备部件及有色金属合金材料的高新技术企业,该公司自2023年落地铜川以来,持续攻坚高端医疗影像设备零配件的技术瓶颈,积极推进国产化替代,有效减少进口依赖。项目推进过程中,铜川积极对接省市科技资源,全力争取政策与技术支持,加速科技成果转化进程。依托省市科技项目的部署及专项资金支持,近期该企业成功完成大功率CT机核心零件测试,医疗CT阳极旋转靶材制造项目生产线建设顺利启动。该项目的顺利实施,是铜川推进秦创原成果转化试验区建设、打造科技强市的生动实践。

作为全国资源型可持续发展试点城市,铜川积极融入秦创原创新驱动平台,着力增强创新发展能力,深入推进“三项改革”成果转化试验区建设,实施产业创新聚集区“四链”融合项目,加大与高校院所对接力度。承接以煤矸石综合利用中试等为代表的科技成果合作项目超50项,国家高新区创建工作连续三年获省级表彰奖励,近年累计入驻高新技术企业193家、科技型中小企业415家,建成国家级研发平台2家,科技创新正日益成为铜川高质量转型的核心引擎。

数字经济同样是铜川抢抓新科技革命机遇的战略支点。成功创建全国“千兆城市”,建成工业互联网综合服务平台和铜川数字经济产业园、耀州区大数据产业园。2024年全市数字经济经营主体336户,24户规上企业产值(营收)19.39亿元,增长15.55%,新质生产力持续释放强劲动能。秦创原铜川创新驱动平台不断推动生产力向新的质态跃升,今年新增省级瞪羚企业10家。

创新之道,唯在得人。铜川始终坚持以人才为先赋能转型,把人才作为发展第一资源。通过实施重大人才计划和重点领域人才专项,深化校企融合,推广“校招共用”模式,完善拔尖创新人才发现和培养机制,加强技术技能型、复合技能型、知识技能型、数字技能型人才培育,壮大高技能人才和工匠队伍,提升人才引进与产业发展匹配度,支持多学科、跨领域的“科学家+工程师”队伍开展企业关键技术攻关,组建秦创原“科学家+工程师”队伍14支,入选陕西省科技创新创业人才14人;持续开展技术经理人队伍建设,不断培育引用懂技术、善经营、会管理的复合型专业技术人才,为高校院所创新团队提供创业服务,推动创新要素高质量集聚。

生态宜居并重 转型成果惠民生

抬头见绿、低头有花、远眺是景,铜川之“绿”,“绿”在转型,“绿”在可持续。

漫步于铜川植物园,眼前碧波盈盈,亲水栈道蜿蜒伸展。三两只水鸟悠然掠过,孩童在园中追逐嬉戏……这一幕幕生动场景,共同勾勒出一幅水清岸绿、人与自然和谐相融的动人画卷。

这幅人、城、景和谐相融的动人画卷,正是铜川推动生态转型、践行绿色发展的生动写照。

在资源枯竭城市转型的探索中,铜川深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念,认真落实“双碳”目标,加快实施节能减排示范项目,先后获评全国绿化模范城市、国家卫生城市,纳入全国深化气候适应型城市建设试点市、全国首批山水林田湖生态保护修复项目试点区、全国黑臭水体治理示范市建设。截至10月20日,铜川空气质量优良天数230天,同比增加10天,在全国168个重点城市中的排名同比前进41位,跃升至第62位。

为强化生态环境保护,铜川以创建省级美丽河湖为抓手,系统提升水生态环境质量,全力实施国家海绵城市建设试点。建成“口袋公园”7个,城市绿化覆盖率、绿地率分别达到42.62%、38.13%,人均公园绿地面积13.72平方米,扩绿兴绿护绿为城市发展筑牢绿色生态屏障。

经过持续攻坚与不懈奋斗,铜川曾经“灰”与“黑”色调已被蓝天碧水青山所取代,“铜川蓝、铜川绿”成为城市崭新的名片。

发展的温度,最终体现在百姓的生活里。铜川坚持以新发展理念为引领,着力解决人民群众急难愁盼问题,将生态优势、转型成果转化为实实在在的民生福祉,切实提升群众获得感、幸福感、安全感。

聚焦宜居宜业幸福城市目标,铜川持续织密民生保障网。全力做好就业增收保障,紧盯重点群体,开展高校“直播带岗”、下乡巡回招聘等活动,落实高校就业“1131”帮扶措施,打造“铜易就业”“铜易创业”平台,实现岗位信息“指尖触达”。2025年上半年,铜川全市居民人均可支配收入15167元,同比增长5.5%。其中,城镇常住居民人均可支配收入19284元,增长5.1%;农村常住居民人均可支配收入8345元,增长6.6%,高于城镇居民1.5个百分点,城乡居民收入差距持续缩小。

教育与医疗并重,夯实幸福生活根基。近年来,铜川扎实推进义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠创建工作,推广“名校+”等办学模式,2022年以来累计争取中央及省级项目资金支持8.4亿元,实施中小学幼儿园新建改扩建项目87个,王益区成功创建国家义务教育优质均衡发展区。同步健全医疗及社会保障体系,实施农民增收“六大行动”,扩大城乡居民基本养老保险集体经济补助试点范围,成立铜川市中医医疗集团,推行生育登记“一网通办”和“零门槛”落户。

文化滋养,让城市更有韵味。采用新建+置换+盘活的方式,对市区文化场馆进行全面统筹,市级“美、文、图、博、非遗、剧院”设施齐全,现有各类文化场馆60个,城市书房、便民书屋、文化小院等新型文化空间108个。探索推出“菜单式点选+订单式配送”服务模式,精准对接群众文化需求。年均举办900余场艺术培训、550余场展览展示、270余场讲座,开展连续两年的春节社火巡街、持续32届的消夏广场文化活动。“铜川有戏”戏曲展演、“360度看铜川”摄影系列活动、药王山庙会文化惠民活动荣获陕西省首批优秀群众文化品牌,群众文化活动供给更加丰富均衡。

一路奋进,铜川经济社会高质量发展的民生根基日益坚实,幸福画卷徐徐铺展。

立足今日之优势,决胜未来竞争之局。铜川将凝聚全市之力,努力强筋壮骨挺起产业强市“脊梁”,持续推动高质量全面转型发展走稳走实,奋力谱写中国式现代化建设的铜川新篇章。

(铜川市资源型城市转型推进中心供稿)

本版照片除署名外均由铜川市资源型城市转型推进中心提供

推荐文章