西安中易建科技集团有限公司 创新港科研7号楼-智慧光伏一体化项目

2025-02-11 16:59:42 来源:西安节能协会 字体: 默认 大 超大

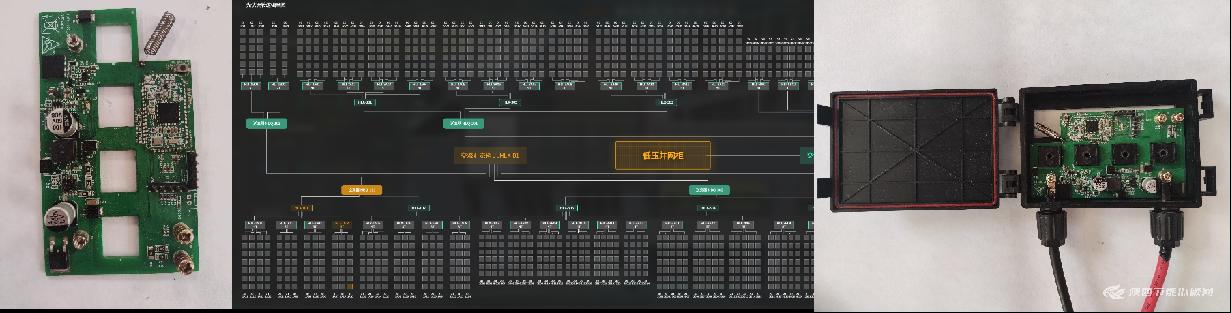

西安中易建科技集团有限公司投入研发经费5000万元,与西安交通大学共同成立了“生态城市智慧绿色能源建筑技术创新中心”,建设实验室面积约为2000㎡,添置相关的软硬件设备200多台(套),满足技术的能源模块测试,光学、电学、信息、耐候性等系统的实验需求。

项目名称

创新港科研7号楼-智慧光伏一体化项目

项目概况

中国西部科技创新科研七号楼项目为例,该项目总建筑面积11906㎡,应用“建筑外立面智慧光伏系统技术”面积为2755㎡,光伏装机功率458kW,年发电约40万度,建筑年用电量约为35万度,满足建筑100%用电需求,减少二氧化碳排放约398吨/年。光伏模块生命周期(25年)内发电约1000万度,减少标准煤耗约2970吨,减少二氧化碳排放约9950吨,达到了“零能耗”建筑水平。

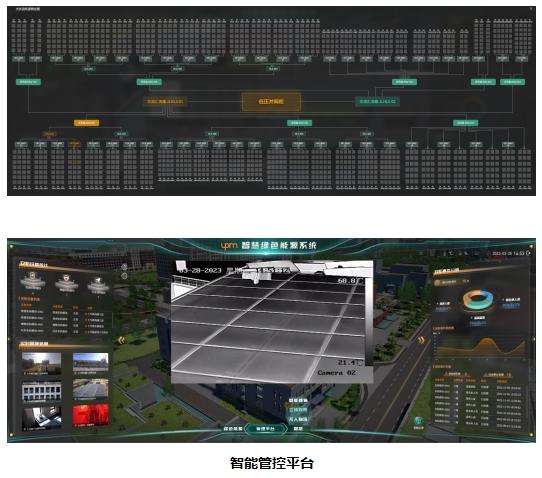

同时运用5G技术,实现建筑内及建筑外250米范围内5G信号全覆盖,建筑周边100米范围内立体安防,无人物流到户及智能管控功能,可清晰监测每个模块的运行状态,支撑后期运维,实现能源自供、5G信息技术、人工智能、物联网等多功能需求集成的综合性项目。

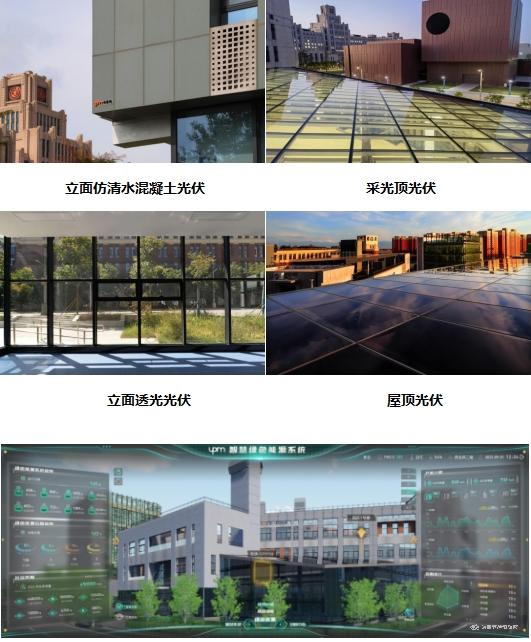

项目采用的光伏模块完全符合建材标准,符合建筑规范及要求的多样化产品,应用在不同外观设计风格、功能和需求中,完全实现了建筑围护及光伏发电的深度融合。其中包括仿清水混凝土光伏模块、仿金属光伏模块、仿石材光伏模块、透光光伏模块、遮阳光伏模块等,覆盖了建筑外立面常见的质感和外观需求。同时,项目设置了储能系统,采用安全稳定的磷酸铁锂电池,并配有电池管理系统,实现了建筑运行阶段的“零碳”。

同时,通过精细化智能管控技术,可监测到每个模块及部品部件的运行状态。创立分级智能监控技术方案,在模块、组串、阵列、电力转换调控、总控、管理平台等多个层级利用5G物联、立体安防、无人巡检等综合手段进行全方位、全天候智能监控,并通过分级策略和系统方案实现了精准高效的预警和快速处理,支持项目的高效运维。

该项目整体造型较复杂,刨除科研设施,总成本为425万元,折合1543元/㎡,包含规划设计、系统产品、建设施工,传统幕墙报价约为320万元,折合1161元/㎡;成本增量为105万元,年发电约40万度,电费以0.8元/度计算,年收益约为32万元,约3.3年可收回成本增量,约14年可收回全部投资。同时,随着规模化应用,成本还有较大的下降空间。

部分科研设备图

项目通过先进的技术和创新融合设计,充分发挥了在全国建筑施工领域内的先发优势,进一步加速推动建筑光伏一体化的发展。项目不但能够利用我国庞大的建筑外立面实现建筑太阳能源自供给和零碳污排放,同时拉通融合建筑、光伏、光热产业,打造具有高端经济价值及社会价值的新兴产业链,建立一套建筑外立面智慧光伏一体化技术的综合利用技术体系和方案,实现建筑外立面与光伏技术的深度融合。与此相配合的储能系统还能够将光伏发电的多余能量储存起来,在负载高峰期释放使用,实现能源的全空域、全时域平衡调度。

该技术是实现“碳达峰、碳中和”关键技术之一,项目实现建筑运行阶段100%绿能自供,生产建造环节30%能耗节约,是建筑领域革命性创新,并以此为基础结合装配式方案、储能方案等,打造“零碳”建筑和“负碳”建筑方案,助推我省经济高质量与低碳、负碳同步同向融合发展,可望在短期内,在陕西形成千亿规模的产业集群,打造国际领先,陕西样板的可复制推广模式。

目前住建部形成专报呈报部领导和国务院办公厅,并将示范项目-中国西部创新港科研七号楼纳入住建部“好房子”案例(全国共七个);陕西省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会等九部门联合印发《关于大力发展建筑外立面和屋顶太阳能光伏一体化技术与应用的实施意见》进行推广应用,公司牵头编制陕西省地方标准并正在推动成为行业标准;赵刚省长作重要批示,支持建筑外立面智慧光伏系统技术作为新兴产业支持落地。

项目所在地的地域特点和资源禀赋,以及相关利用情况

项目位于陕西省西安市西咸新区,西咸新区年均太阳辐射达5166.5 兆焦每平方米,开发利用潜力巨大,具有开发利用价值,适合建设光伏项目。

1、太阳能的应用

项目采用了建筑外立面智慧光伏建筑一体化技术,通过在建筑外立面集成薄膜太阳能组件,形成了一套完整的光伏发电系统。项目覆盖面积近3000平方米,设计年均发电量为40万度,能够100%满足建筑办公、照明和空调需求。光伏组件的设计突破了传统太阳能系统对屋顶安装的局限,通过应用透光镀膜技术和仿石材光伏模块,实现了发电、透光、美观的三重功能,为建筑设计提供了新的可能性。

2、地热能的利用

项目接入创新港的区域集中地热供暖系统,充分利用地热资源满足冬季采暖需求。系统采用地源热泵技术,将地下热能转化为稳定的热能供应。同时,通过与光伏系统的结合,实现了全年制冷、采暖的清洁能源供应。

3、余热的回收与再利用

建筑系统内安装了高效的余热回收装置,可将光伏及暖通空调运行中的余热回收并二次利用,用于供热水和室内温度调节。这种循环利用的方式不仅降低了能耗,还提升了建筑整体的能源使用效率。

4、综合管理系统

项目配备了智能能源管理平台,整合了太阳能、地热能和余热系统的数据采集与分析功能。平台通过物联网技术和边缘计算,实时优化能源的分配与使用,确保系统的稳定性和高效性。

项目获奖情况

1、荣获2023年世界工程组织联合会工程建设卓越奖(全球唯一获奖项目);

2、纳入住建部“好房子”案例(全国共七个);

3、被国务院发展研究中心列为新质生产力代表项目;

4、荣获国家工信部国家智能光伏示范企业;

5、荣获国家工信部第三批智能光伏示范项目第一名;

6、成功入选国家发改委“国家绿色技术推广目录”

7、技术入围国家“2024年公共机构绿色低碳技术”

8、国家知识产权优势企业;

9、陕西省第一批工业领域碳达峰试点项目;

10、陕西省“四主体一联合”生态城市智慧绿色能源建筑校企联合研究中心;

11、“陕西省住建厅2022年度城镇化发展专项资金(建筑节能)示范项目”。

项目关键技术和创新性

1、 世界领先的基于建筑外立面的绿色能源技术

本项目开发出世界领先的薄膜太阳能电池技术,效率达到20.3%,单面板面积达到2m×1.2m;项目基于薄膜技术独创的城市光伏基础设施建筑构件化方案,利于光伏技术与建筑的融合;项目研发光伏器件光学、色彩调节技术,突破传统组件颜色质感单一的局限,实现功能与建筑设计风格的兼容;项目研发独特的基于建筑外立面不同朝向匹配的绿色电力平衡技术,解决新能源本地消纳问题。该技术是实现“碳达峰、碳中和”关键技术之一,项目实现建筑运行阶段100%绿能自供,生产建造环节30%能耗节约,是建筑领域革命性创新,并以此为基础结合装配式方案、储能方案等,打造“零碳”建筑和“负碳”建筑方案,助推我省经济高质量与低碳、负碳同步同向融合发展,可望在短期内,在陕西形成千亿规模的产业集群,打造国际领先,陕西样板的可复制推广模式。

2、填补国际空白的建筑外立面智慧通信技术

本项目基于建筑外立面的空间分布优势和平面化特点,研发城市物联网基础设施(通信基站、物联网终端、边缘计算中心)电力本地供给方案;将智能通信、物联网终端技术融合于建筑外立面,提升建筑功能,服务城市。

3、实现城市场景下的光伏与5G的融合,打造产业化标准的模块化、标准化、系统化生态城市基础设施技术体系

本项目从智能通信、绿色能源多个技术端发力,融合于生态城市基础设施建设,并通过模块化、标准化、系统化的研发路线实现这套全新系统产业化实施的切实可行方案,可以快速实现产业示范的经济和社会效益。项目从材料、工艺、器件、系统进行全产业链创新,形成最终的模块方案,便于集成、安装、维护,支撑产业化推广。项目基于建筑外立面,将模块组合集成,集约布局为一套独立完整系统,实现服务城市新功能,实现新效益;最终项目通过对能源、信息、物联网终端进行统一的数据采集、处理、全局综合管控调度,形成城市物联网切实可行的技术基础架构。

4、建筑外立面太阳能光伏多技术耦合系统

实现建筑低碳零碳技术路径。依托于建筑外立面场景,在建筑外围护有限物理空间中高效耦合光伏、光热、信息技术,打通面材、结构、电气技术传统界面。实现对建筑与环境界面处的内外能量交换及高效科学管控调制。充分实现建筑外围护的产能和节能效果,并与建筑内的电、热、冷、输、储、节能技术无缝衔接,进一步耦合联动、形成完整建筑低碳解决方案,显著降低建筑碳排放。

5、建筑光伏源网荷储多维度信息融合技术

实现建筑光伏高效安全运行。通过智能终端、边缘计算、数据中台等搭建多维度信息融合体系,拉通光伏发电、建筑用能荷载、电力传输、储能之间信息管道,实现建筑级能源物联网。通过光伏模块级精细化管理技术实现基于建筑场景的全时域、全空域、高精度的高效高安全能源管理,实现光伏出力曲线低损耗平滑及光伏-电网-负载-储能之间的即时优化匹配,满足建筑光伏一体化发电情况复杂、建筑用能模式丰富的场景需求。

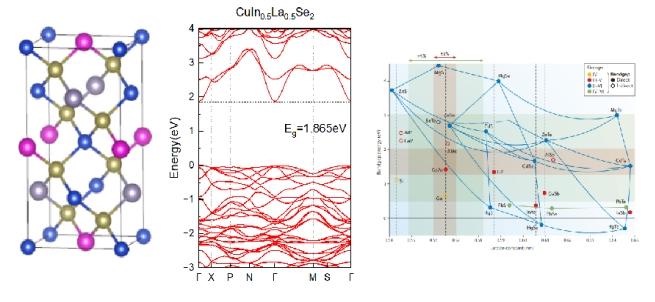

6、建筑光伏介观尺度融合技术

建立实现建筑光伏综合功效的物理基础。从第一性原理出发,通过材料、器件介观尺度上的物理结构、化学组分、加工工艺的融合实现光、电、热等多种功能参数间的平衡优化。建立建筑光伏模块化技术体系,解决建筑光伏应用中外观、光伏发电、热管理之间的矛盾及痛点问题。创新性的将太阳全光谱光学调制薄膜、半导体能带工程、纳米材料、介观结构加工和建筑建材融为一体。解决了太阳光谱全波段高效分类利用及能量流有序调制,以及建筑光伏模块的光伏发电、抗风压、气密、水密、隔热、防火、能源综合利用,符合建筑规范及安全要求。

项目示范推广价值

1、项目示范性

本项目选择最适合建筑外立面的薄膜太阳能技术、5G轻量化基站技术、建筑外立面外围护技术进行研发集成。将建筑外立面创新升级为具有发电、通信、安防、物流、物联网基础平台等功能的城市建筑绿色智能皮肤,实现建筑绿能自供、零碳污排放、5G全覆盖、立体安防、无人物流、物联网基础平台等多元复合式生态城市刚需,将推动传统建筑向智慧绿色能源建筑的转型升级,真正成为生态城市建设的重大突破口。

该项目立足建筑外立面这一城市巨大空间资源,通过自主研发的薄膜太阳能技术和建筑光伏一体化技术等,不仅能够满足建筑自身100%绿色电力供给,还可向外部提供富裕能源,在生产建造环节大幅节约投资并降低能耗约30%,是真正意义上的全流程降耗减排,将全面实现从“节能型”建筑向“产能型”建筑的跨越式升级。

以本项目所应用技术为牵引,通过先进的技术和创新融合设计,充分发挥了在全国建筑施工领域内的先发优势,进一步加速推动建筑外立面光伏一体化的发展。必将培育和拉动形成新的战略性新兴产业链、供应链、价值链、创新链体系,带动新能源(光伏、光热、储能等)、新材料、智能微网、信息通讯、数据服务、智慧安防、智慧物流、物联网、建筑等产业形成创新引领发展、规模集聚发展新格局,该项目以第一名成绩入选国家第三批智能光伏示范项目,并荣获2023年世界工程组织联合会工程建设卓越奖(全球唯一获奖项目)。

2、可复制性

通过该项目的成功实施,本公司先后已完成及在实施不同类型典型项目数十个,社会效益经济效益均非常显著包括。“全国首个AAA级装备式近零能耗建筑”陕西省西咸新区沣西新城游泳馆”;中建西北院院士展览馆项目占地13亩,建筑面积11300平米,应用本项目技术产品面积约1865㎡,产生绿色电力19.2万度/年;天宇长安科创园项目占地142亩,总建筑面积约12.3万平方米,应用“建筑外立面太阳能光伏一体化”技术面积约94436㎡,项目已完成设计正在建设中;创新港E区食堂项目占地12亩,总建筑面积约1.5万平方米,应用““建筑外立面太阳能光伏一体化”技术”约5296m² ,每年可产生绿色电力16万度;沣西新城平安大厦等多个项目在同步建设项目占地12068m²,总建筑面积65492.23㎡,包括A座、B座和裙楼,项目应用“建筑外立面太阳能光伏一体化”技术约4500㎡,每年可产生绿色电力75万度/年。

3、推广应用价值

本项目具备极高的可拓展性,创新融合了薄膜太阳能、新一代信息技术、人工智能、物联网等多领域技术,与建筑、交通、农业、能源等领域深度融合,构建城市物联网基础平台。基于该项目的重大成果,公司与西安交通大学共建了生态城市智慧绿色能源建筑技术创新中心,与西北工业大学、西安建筑科技大学建立了深度技术及人才培养合作,向着国家级技术创新中心目标迈进;另外公司牵头编制了陕西省智慧绿色能源建筑系列标准,正在推动成为国家标准;陕西省领导、榆林市领导均高度重视,做出重要批示推动产业化落地;由省工信厅、省住房和城乡建设厅、省发改委牵头,联合九部门共同下发《关于大力发展建筑外立面太阳能光伏一体化技术与应用的实施意见》,支持创新成果推广应用,形成可向全国复制推广的“陕西经验”。

主要节能技术参数

减少二氧化碳排放量 398吨/年;

减少标准煤 160吨/年;

减少碳粉尘108吨/年;

减少二氧化硫12吨/年;

减少氮氧化合物 6吨/年;

相当于植树3429棵/年;

案例特点

中国西部科技创新港7号楼(以下简称“7号楼”)位于陕西省西安市西咸新区,用地6332平方米,总建筑面积11906平方米。建设周期为2020年1月至2021年12月。项目定位为实验型建筑和西安交通大学&西安中易建科技集团有限公司校企产学研合作平台(在此建筑上进行测试、研发、数据收集等)。为西安交通大学建筑、信息、储能学科发展提供重要支撑。

7号楼为公共建筑,是西安交通大学科研楼,建筑结构为框架结构,地上4层,地下1层,总高度20.6米,设计寿命25年。依据《公共建筑节能设计标准》《民用建筑热工设计规范》等文件,严格按照由中联西北工程设计研究院有限公司出具的“创新港7号楼建筑节能报告书”进行施工建设。

7号楼是世界首个集绿色能源、智能通信、立体安防、无人物流、智能管控等功能于一体的智慧绿色能源建筑。“建筑外立面智慧光伏一体化技术”应用面积2755㎡,年发电约40万度(2022年全年发电量为400710度),年用电量约35万度;装机容量458千瓦,自发自用,完全满足建筑用电(减少二氧化碳排放398吨/年);实现建筑内及建筑外250米范围内5G信号全覆盖、建筑周边100米范围内立体安防、无人物流到户;以及高精度智能管控功能,可监测到每个模块的运行状态,支撑项目高效运维。

应用效果(年节能减排效果及经济效益)

该项目利用建筑外立面23%的面积(约2755㎡),总装机容量为458kW,每年可为电网平均提供40.09万度,与相同发电量的火电相比,相当于每年可节约标煤160t,相应每年可减少多种大气污染物的排放,其中减少二氧化碳约398 吨/年,减少硫氧化物约12 吨/年,减少氮氧化物6 吨/年。

项目整体造型较复杂,刨除科研设施,总成本为425万元,折合1543元/㎡,包含规划设计、系统产品、建设施工,传统幕墙报价约为320万元,折合1161元/㎡;成本增量为105万元,年发电约40万度,电费以0.8元/度计算,年收益约为32万元,约3.3年左右可收回成本增量,约14年可收回全部投资。同时,随着规模化应用,成本还有较大的下降空间;该项目以第一名成绩入选国家第三批智能光伏示范项目,并荣获2023年世界工程组织联合会工程建设卓越奖(全球唯一获奖项目)。

推荐文章